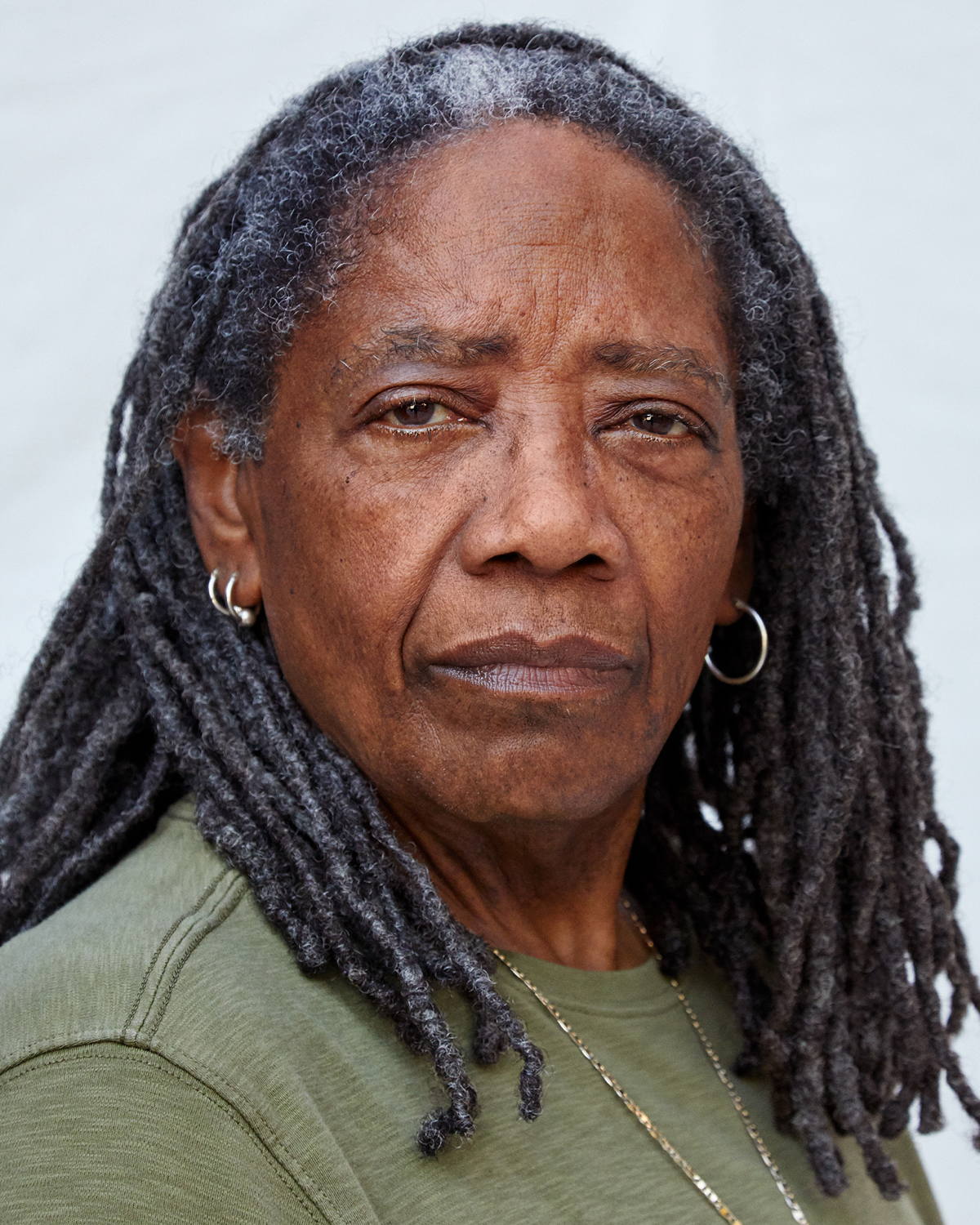

Fotografin Sophie Kietzmann: Die wahre Identität stärken

Body Positivity, Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung sind zentrale Themen der in Berlin geborenen Fotografin Sophie Kietzmann. Mit fröhlichen, positiven und selbstbewussten Bildern schafft sie Raum in der Modebranche für Menschen aus unterrepräsentierten und marginalisierten Gemeinschaften.

Sophie Kietzmann wuchs in Berlin und Brüssel auf und identifiziert sich als nicht-binär und queer. Die freiberufliche Fotograf*in mit Schwerpunkt auf Mode- und Beautyfotografie gibt unterrepräsentierten Personen und marginalisierten Gemeinschaften eine visuelle Repräsentation.

Interview mit der Fotografin Sophie Kietzmann

Wie war dein bisheriger Weg in der Fotografie? Was hat dich zur Fotografie hingezogen, im Gegensatz zu anderen Kunstformen?

Die Fotografie hat mich mein ganzes Leben begleitet. Ich wurde mit sieben Jahren besessen davon, weil ich Einzelkind war und mein Vater ein Hobbyfotograf – also wurde die Kamera irgendwie zu einem Spielzeug mit Sinn für mich. Ich glaube, die Fotografie bot mir einen neutralen Raum, von dem aus ich die Welt beobachten konnte. In dieser Rolle des Beobachtenden waren die Erwartungen an mich geringer. Ich denke, deshalb habe ich mich speziell zur Fotografie hingezogen gefühlt.

Körperdarstellung und Diversität spielen eine große Rolle in deiner Arbeit – etwas, das in der Mode- und Fotobranche oft fehlt. Warum ist es dir so wichtig, diese Aspekte in deine Arbeit einzubinden?

Als ich aufgewachsen bin, habe ich sehr viele Fotos konsumiert – und erst später im Leben gemerkt, dass ich mich mit diesen Bildern überhaupt nicht identifizieren konnte. Es gab keine Diversität, keine genderfluide Darstellung, keine Repräsentation von sexuellen Orientierungen – und auch keine Vielfalt in der Körperdarstellung. Wie viele weiblich sozialisierte Personen habe ich meinen Körper extrem kritisiert und jedes Detail bemängelt. Ich habe auch gesehen, wie meine Mutter dasselbe tat – das war immer ein Thema. Erst als ich sah, dass sich in der Werbung etwas änderte, wurde mir bewusst, wie engstirnig die Schönheitsideale in meiner Branche eigentlich waren. Ich erinnere mich genau an die erste Anzeige, in der Frauen Körperbehaarung hatten – das hat mich sehr beeinflusst.

Du wählst Models, die die Botschaft deiner Bilder repräsentieren. Wie findest du Menschen, die deine Vision verkörpern – und wie hilfst du ihnen, die gewünschte Botschaft auszudrücken?

Ich arbeite eng mit einigen Agenturen zusammen, die wirklich Diversität fördern und die Art und Weise, wie Casting funktioniert, neu denken. Zum Beispiel indem sie Models nicht mehr nur auf zwei Boards einteilen – Männer und Frauen –, sondern auch genderfluide oder Duo-Boards mit ähnlichen Looks haben. Viele Agenturen versuchen nur, jede Box einmal zu „checken“ und lehnen dann alle ab, die jemandem ähneln, den sie schon haben. Ich suche nach Models, in denen ich ein Stück von mir selbst wiedererkenne oder deren Geschichte sich mit Identität oder mangelnder visueller Repräsentation beschäftigt. Ich fühle mich diesen Menschen oft auf einer tieferen Ebene verbunden. Eines meiner Hauptziele ist es, diesen Personen eine Plattform zu geben und Raum zu schaffen, damit sie in ihrer ganzen Stärke auftreten können. Ich verlasse mich da stark auf Intuition – und wenn ich diesen Raum halte, hilft das den Models, wirklich sie selbst zu sein. Und genau dieses „Du bist gut genug, genau so wie du bist“ ist meiner Meinung nach eine der kraftvollsten Botschaften, die wir erschaffen können.

Du arbeitest auch viel zu den Themen Sexualität und Identität. Hat dir die Fotografie und der positive Einfluss deiner Arbeit geholfen, deine eigene Identität als queere und genderfluide Person anzunehmen?

Ich denke, auf jeden Fall. Die Themen Sexualität und Identität in meiner Arbeit spiegeln meine eigene Geschichte des Coming-outs und meine persönliche Beziehung zu meiner Geschlechtsidentität wider. Aber ich glaube, es geht in beide Richtungen: Je mehr visuelle Repräsentation ich sehe – von einem breiten Spektrum an Geschlechtsausdrücken, sexuellen Orientierungen und Identitäten – desto mehr traue ich mich auch selbst, diese Seiten in mir wieder zuzulassen. Vieles davon hatte ich früher im Leben unbewusst unterdrückt, weil mir vermittelt wurde, dass es nicht akzeptiert würde. Dieser Prozess war definitiv auch für mich sehr heilsam.

Glaubst du, dass Themen wie Genderfluidität oder die Schönheit von Unvollkommenheit heute noch immer ein Tabu sind?

Ich denke, wir machen große Fortschritte, aber gleichzeitig erinnere ich mich auch immer wieder daran, dass mein Alltag, meine Stadt, meine Herkunft sehr privilegiert und geschützte Umfelder sind. Manchmal habe ich das Gefühl, ich lebe in einer Blase – in der ich fast denke, ich müsste diese Themen nicht mehr in meine Arbeit integrieren, weil alle um mich herum ohnehin schon so offen und informiert sind. Und dann wird mir wieder klar: Der Großteil der Welt sieht noch nicht so aus. Ich könnte wahrscheinlich mein ganzes Leben diesem Kampf widmen, und es gäbe trotzdem noch viel zu tun. Ich merke das auch, wenn ich meine Familie besuche – da gibt es immer noch viele Dinge, die für mich selbstverständlich sind, aber für sie sehr fremd wirken. In meinem direkten Umfeld würde ich diese Themen nicht mehr als Tabus bezeichnen, aber an vielen anderen Orten dieser Welt ist das definitiv noch der Fall.

Gab es Künstler*innen oder Fotograf*innen, die dich – besonders am Anfang – zu einem inklusiven Ansatz inspiriert haben? Oder ist das etwas, das ganz natürlich aus dir selbst kam?

Ich glaube, mein Ansatz wurde hauptsächlich durch meine persönliche Geschichte geprägt, aber auch stark durch die Menschen, die Teil dieses Prozesses waren. Vor allem durch die queeren, non-binären und trans Menschen, mit denen ich mich umgeben habe, als ich nach New York City gezogen bin. In dieser Zeit habe ich mich auch selbst geoutet – und diese Menschen haben meine Weltsicht komplett verändert. Ich lasse mich von vielen Künstler*innen und Fotograf*innen inspirieren, aber ich glaube, die Inklusivität meiner Arbeit kommt vor allem aus meiner Community und meinem privaten Umfeld. Das sind die Menschen, zu denen ich die tiefste Verbindung habe. Sie sind auch der Grund, warum ich mir die Frage stelle, warum ich tue, was ich tue – und sie geben mir die Kraft, weiterzumachen.

Deine Fotografie ist oft verspielt, du fängst Momente voller Freude und Selbstbewusstsein ein. Hat deine eigene Erfahrung als Model deinen Umgang mit Models am Set beeinflusst?

Absolut! Viele meiner Models haben mir gesagt, dass es ein gutes Gefühl ist, mit jemandem zu arbeiten, der selbst mal in ihrer Position war – es fällt ihnen leichter, mir zu vertrauen, weil ich weiß, was ich von ihnen verlange. Es hilft mir auch dabei, sie besser anzuleiten, weil ich eine genaue Vorstellung davon habe, was ich sehen möchte. Durch meine eigene Erfahrung als Model habe ich tolle Beziehungen zu den Menschen aufgebaut, die heute vor meiner Kamera stehen. Ich glaube, dadurch habe ich ein tieferes Verständnis dafür entwickelt, was es bedeutet, sich als Model verletzlich zu zeigen – und das kann man wirklich nur nachvollziehen, wenn man selbst in dieser Position war.