Solimán López | Erinnerung, Identität und Umwelt

Die Arbeiten von Solimán López bewegen sich unruhig durch verschiedene Landschaften — physische, technologische und biologische — und untersuchen, wie wir Erinnerung, Identität und unseren Einfluss auf die Umwelt codieren. In den letzten Jahren führten ihn seine Projekte von der Arktis bis in den Amazonas. Wir haben ihn interviewt.

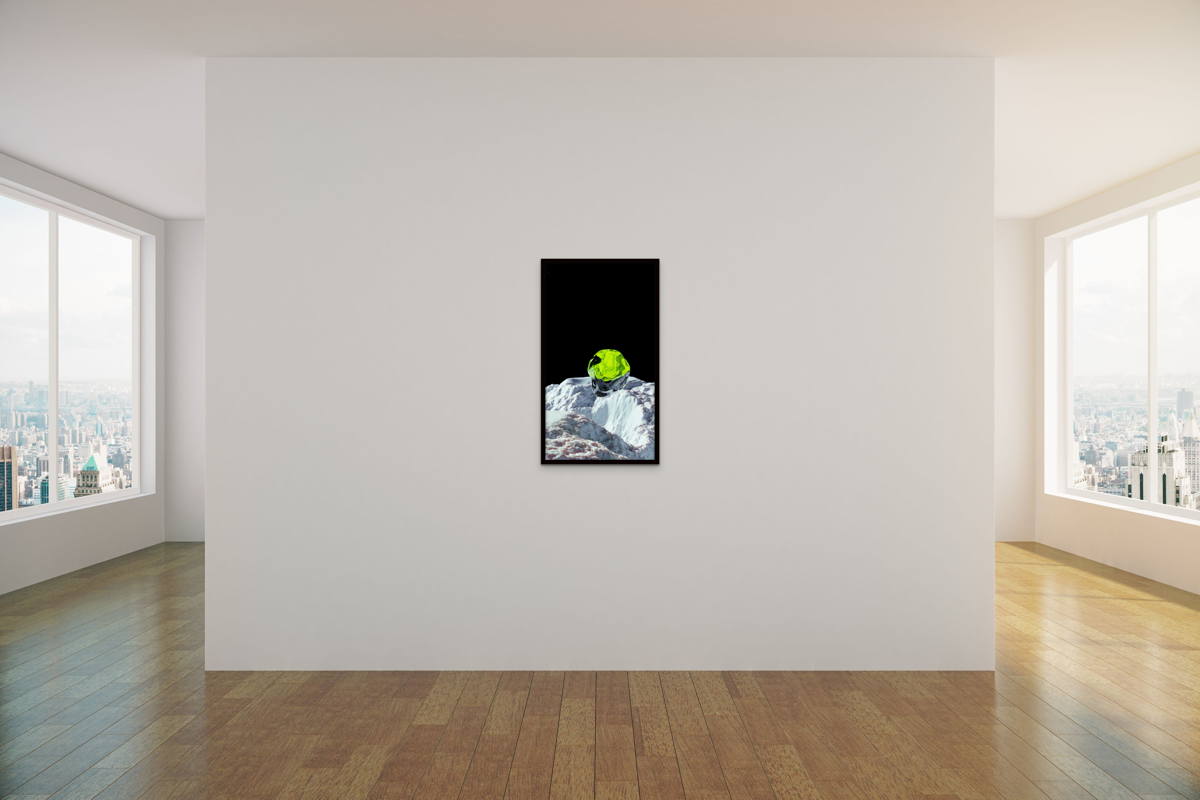

In den letzten Jahren haben die Projekte von Solimán López ihn von der Arktis bis in den Amazonas geführt. Daraus entstanden Werke wie Manifesto Terrícola, ein Manifest, das in DNA-Molekülen innerhalb eines 3D-gedruckten Kollagen-Ohrs gespeichert und in einem Gletscher vergraben ist; Capside, ein Projekt, das lokale Baum-DNA in Harzkugeln konserviert, um in Kolumbien ein verstreutes Museum zu schaffen; sowie Invisible Pegaso, das den Einsatz von extremophilen Bakterien und Gletscherwasser zur Zersetzung von elektronischem und orbitalem Abfall imaginiert.

Als Gründer des Harddiskmuseum, eines Projekts, das den Wert und die Bewahrung digitaler Kunst hinterfragt, indem es ein gesamtes Museum auf einer einzigen Festplatte unterbringt, erforscht López kontinuierlich die Schnittstellen von Technologie, Natur und menschlicher Erinnerung. Kürzlich stellte er sein neues Album Ear-thertz vor, ein kommendes Release, das digitale Kunst, Nachhaltigkeit und KI-generierte Musik verbindet, indem DNA-Sequenzen in Klänge übersetzt werden.

In diesem Gespräch folgen wir seinen Reisen und Gedanken über digitale NFTs, die Komplexität des Kunstschaffens inmitten der Klimakrise, das sich wandelnde Verständnis von Besitz in einer digitalen Kultur und darüber, warum das Lauschen von Flüssen oder das Codieren von Kunst in lebende Materie neue Möglichkeiten eröffnen könnte, über unseren Platz in der Welt nachzudenken.

Interview mit Solimán López

Kürzlich haben Sie einige Ihrer neuesten Arbeiten wie Manifesto Terrícola, Capside und Invisible Pegaso präsentiert, die an so unterschiedlichen Orten wie der Arktis, den Anden und dem Amazonas entstanden sind. Wie war es, diese Projekte in einem Raum zusammenzuführen und durch ein Format zu teilen, das digitale Kunst, Nachhaltigkeit und generative Musik mit KI verband?

Es war eine Zusammenarbeit mit Siroco Artlab, die ich als fantastische Gelegenheit sah, diese neue Initiative in Madrid zu unterstützen. Ich wollte erkunden, wie sich ein Raum, der historisch mit elektronischer Musik verbunden ist, in einen Ort verwandeln lässt, der für digitale Kunst offensteht. Ich präsentierte eine Auswahl meiner konzeptionellsten Projekte der letzten drei Jahre, von Manifesto Terrícola bis hin zu meinen Arbeiten in der Arktis und im Amazonas — Orte, zu denen man nur mit einem sehr spezifischen Interesse reist. Es war mir wichtig, diese Erfahrungen persönlich in Madrid zu teilen, ihre Geschichten zu erzählen, zu vermitteln, was ich dort erlebt habe. Wir zeigten digitale Werke, die an die Bildschirme des Veranstaltungsortes angepasst waren, und ich präsentierte auch einen ersten Auszug meines neuen Albums, das ich diesen Sommer fertigstelle: eine Sonifizierung der DNA-Sequenz, die zur Speicherung von Manifesto Terrícola verwendet wurde.

Können Sie erklären, wie die Sonifizierung der DNA funktioniert?

DNA ist eine Kette, die aus vier Komponenten besteht (Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin: A, T, C, G). Was ich mache, ist, diese Sequenz zu nehmen, sie in eine Partitur zu verwandeln und mit Instrumenten in Klang zu übersetzen. Diese Partitur repräsentiert buchstäblich das in DNA codierte Manifesto Terrícola: Der Text wurde in echte DNA-Moleküle umgewandelt und in einem Kollagenohr gespeichert, das wir in die Arktis brachten. Das Album transformiert diese Sequenz in eine klangliche Erfahrung und ermöglicht es dem Publikum, das Manifest aus einer anderen Perspektive zu „hören“ — nicht verbal oder textlich, sondern körperlich und sinnlich.

Welchen Charakter hat Ihr kommendes Album Ear-thertz? Welche Art von Klangerlebnis bietet es?

Es ist sehr experimentell, atmosphärisch und spektral, mit Momenten der Percussion, anderen, die eher ambient sind, und einigen Fragmenten, die mithilfe künstlicher Intelligenz aus dem Manifest-Text generiert wurden. Es folgt nicht der traditionellen Logik zeitgenössischer oder melodischer Musik. Die Partitur ist vollkommen organisch, etwas unregelmäßig und einzigartig — ganz so wie die DNA selbst.

In Ihrem Projekt Invisible Pegaso sprechen Sie über Konzepte wie Bioleaching als Methode zum Abbau von Elektroschrott. Könnten Sie uns erklären, was es damit auf sich hat?

Bioleaching ist ein Prozess, den ich interessanterweise am Río Tinto entdeckt habe. Dort verfärbt sich das Wasser durch ein natürliches Oxidationsphänomen rot, das mit der Extraktion von Schwermetallen aus Mineralien zusammenhängt. Es ist eine der großen Entdeckungen im Bereich des Biomining. Bestimmte extremophile Bakterien haben die Fähigkeit, Materialien zu verdauen und Metalle von anderen Komponenten zu trennen. Normalerweise tun sie das mit Gestein, aber derselbe Prozess lässt sich auch auf die Kunststoffe anwenden, die das Kupfer in elektronischen Schaltkreisen umhüllen. Ich fand diese Metapher besonders kraftvoll, um eine Verbindung zu Invisible Pegaso herzustellen — einem Projekt, das vom Verfall der Gletscher spricht, aber auch Ideen von Kolonisierung und Dekolonisierung erforscht.

Wie zeigt sich diese Idee der Kolonisierung in Ihrer Arbeit?

Ich reiste nach Ecuador, zum Chimborazo, dem Punkt der Erde, der der Sonne am nächsten liegt. Dort gewinnen die Hieleros, indigene Familien, noch immer Gletschereis, das über 6.000 Jahre alt ist und Sauerstoff, Mikroorganismen sowie atmosphärische Daten enthält. Wahre Kapseln geologischer Erinnerung. Diese Praxis, ein Erbe des Kolonialismus, brachte mich dazu, darüber nachzudenken, wie auch Ecuador seine eigenen Kolonisierungsprojekte gestartet hat, wie etwa den CubeSat-Pegaso-Satelliten. Nach nur drei Tagen wurde er zu Weltraumschrott und reiht sich in die mehr als 300.000 Fragmente ein, die unseren Planeten derzeit umkreisen.

Die Metapher, die ich vorschlage, ist, dass extremophile Bakterien uns in Zukunft helfen könnten, diese Satelliten zu recyceln — sogar mithilfe von Gletscherwasser als Auflösungsmedium. So könnte verhindert werden, dass sich der Chimborazo durch unseren technologischen Abfall in einen Kupfervulkan verwandelt. Dieses Projekt, das zusammen mit Andréz Zábal entwickelt wurde, mündete in den Dokumentarfilm Invisible Pegaso. The Extreme Satellite, ein Werk aus Bioart, Biotechnologie und Klimaforschung, das in den kommenden Monaten online verfügbar sein wird.

Viele Ihrer Projekte funktionieren fast wie Experimente mit einer anfänglichen Hypothese, bei denen der Prozess ebenso wichtig scheint wie das Ergebnis. Wie entstehen solche Ideen?

Es gibt viele Wege. Manchmal ergeben sich Möglichkeiten direkt aus dem jeweiligen Territorium, wie bei mehreren meiner jüngsten Arbeiten, die durch Lebensumstände oder durch Menschen mit Projekten in diesen Regionen entstanden sind, die mich als den Richtigen sahen, um bestimmte Themen zu erkunden. Dann gibt es starke Intuitionen. Ich ahnte, dass extremophile Bakterien in Gletschern überleben könnten — und wir haben es bestätigt. Oder dass es möglich ist, digitale Informationen auf nachhaltige Weise in Gletscher-DNA zu speichern — was wir wissenschaftlich mit Kollagen validiert haben. Es gibt auch Umwelt-DNA, die zu großen Teilen in der Luft schwebt, und das, was wir „fliegende Flüsse“ nennen, von Bäumen freigesetzt, wenn sie transpirieren. Das sind Intuitionen, die mich die Kunst wissenschaftlich überprüfen lässt, indem ich Wissenschaftler und Experten aus verschiedenen Disziplinen einbeziehe, um sie zu testen.

Heute möchte ich, dass meine Arbeit eine 360-Grad-Übung ist, die Wissenschaft, Gesellschaft, Ökologie und natürlich Kunst und Ästhetik beeinflusst. So entstehen mehrere Ebenen: die technische, die auf die Hypothese antwortet; die visuelle, die ganz meine eigene ist; und die ökologische, die unsere alltägliche Realität durchschneidet. Aus dieser Konvergenz entstehen organische, offene Projekte, die nicht mit einer Ausstellung abgeschlossen sind. Ich schaffe keine Werke, die mit einer Reihe von Fotos oder Gemälden enden, sondern kehre immer wieder zu ihnen zurück, entwickle sie weiter und interpretiere sie neu. Technologisch bleiben sie lebendig und ermöglichen es mir, sie mit der Zeit aus neuen Perspektiven zu betrachten.

Welche Phasen umfasst Ihr kreativer Prozess normalerweise?

Meist beginne ich mit einem Thema, das ich erforschen möchte, und suche nach einem Schlüsselelement unserer Gesellschaft, das als Metapher dienen kann. Auf einer kürzlichen Reise nach Puertocarreño an der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela fand ich einen Fluss, der unbeabsichtigt zu einer geopolitischen Grenze geworden ist. Dort begann die Metapher: wie ein natürlicher Flusslauf zu einer psychologischen Barriere wird. Von dort aus suche ich nach dem, was ich „Denk-Pivots“ nenne. In diesem Fall waren es zwei riesige Strommasten, die eigentlich Venezuela und Ecuador verbinden sollten — ein Projekt, das aus politischen Gründen aufgegeben wurde. Das Kabel hängt immer noch über dem Fluss, und ich stellte mir vor, diese obsolet gewordene Struktur in eine symbolische Infrastruktur zu verwandeln.

Meine Idee ist es, einen Turm als Träger für eine Ranke zu nutzen, die ein Signalfeuer trägt, das Flussdaten sammelt und eine KI speist, die einen Dialog zwischen beiden Ufern generiert. Was auf der einen Seite gesprochen wird, soll auf der anderen verstärkt werden — sodass der Fluss für beide Völker spricht. Das ist mein Prozess: ein reales Problem identifizieren, es in eine technisch und strukturell bedeutungsvolle Installation übersetzen und daraus ein Kunstwerk mit einem soziopolitischen Blick formen. Mit der Zeit hat meine Arbeit eine eigene Sprache entwickelt — Farbtafeln, Diagramme, audiovisuelle Arbeiten, Fotografie — Elemente, die sich wiederholen und meine Praxis prägen. Wie bei jedem Experiment gibt es Raum für Fehler: Unsicherheit zuzulassen und das Werk sich entwickeln zu lassen, ist wesentlich.

In Arbeiten wie Invisible Pegaso oder Olea reflektieren Sie über den menschlichen Einfluss auf natürliche wie digitale Umwelten. Welche Rolle spielt Umweltbewusstsein in Ihrer künstlerischen Praxis?

Viele Künstler setzen sich mit Umweltfragen auseinander, doch ich denke, wir nähern uns ihnen noch immer etwas oberflächlich. Ich sorge mich, dass dies in der zeitgenössischen Kunst zunehmend zu einem Trendthema wird, angetrieben von einem institutionellen Ökosystem, das es belohnt, über das Klima zu sprechen – manchmal ohne echte Tiefe. Das Risiko besteht darin, dass wir die Krise trivialisieren und mehr über Diskurse spekulieren, als tatsächlich zu handeln. Dennoch ist es dringend notwendig, weiter an diesen Fragen zu arbeiten. Jenseits der natürlichen Zyklen des Planeten sind Phänomene wie die globale Erwärmung oder das Schmelzen des Eises klare Folgen menschlicher Aktivität. Und es geht noch weiter: Wir haben bereits Mikroplastik in unseren Gehirnen, Lungen und im Sperma. Dabei geht es nicht um Temperatur, sondern um den massiven Schaden, den wir den Ökosystemen zugefügt haben. Darüber gibt es kaum noch Debatten. Die Auswirkungen sind real und weitreichend. In meiner Arbeit versuche ich, diese Themen kreativ und mit einer konstruktiven Haltung zu behandeln. Die Technologie hat uns an bestimmte Grenzen gebracht, kann uns aber auch helfen, sie zu verstehen, umzukehren oder der Erde zumindest eine Chance zur Heilung zu geben. Warum nicht den Planeten auf Pause setzen, damit er wieder aufblühen kann? Solche Reflexionen, die Wissenschaft, Ethik und Poesie verbinden, durchziehen Werke wie Olea oder Invisible Pegaso, in denen ich versuche, kritisches Denken in eine sensible Erfahrung zu verwandeln, Kunst, Wissenschaft und Umweltbewusstsein zu verbinden, ohne in Defätismus zu verfallen.

Wie finden Sie das Gleichgewicht zwischen dem Einsatz von Technologie und einem Bekenntnis zur Nachhaltigkeit?

Es gibt immer mehr Initiativen wie Art of Change 21, die auf eine ökologisch bewusstere künstlerische Praxis abzielen. Aber Balance zu finden, ist schwierig. In der zeitgenössischen Kunst hat die Umsetzung von Ideen immer Auswirkungen. Digitale Kunst ist auch nicht unschuldig, sie verbraucht enorme Ressourcen. Und wenn es keine digitale Arbeit ist, entsteht ein Gemälde – mit Materialien, Transport, Lagerung… alles hinterlässt einen Fußabdruck. Es gibt auch etwas Autoritäres am „Besitzen“ eines Kunstwerks. Der Künstler erschafft ein Objekt, das zirkuliert, gekauft, weiterverkauft wird und kapitalistische wie globalisierte Logiken verstärkt. Als die Menschen die Umweltauswirkungen von Blockchain oder NFTs kritisierten, dachte ich: Und wie viel verschmutzt eine Messe wie Basel? Wie viele Flüge, Teppiche, Farben und Tonnen von Holz sind dafür nötig?

Es gibt keine einfachen Antworten. Ich versuche sehr genau nachzudenken, bevor ich handle, auch wenn ich weiß, dass es nahezu unmöglich ist, ökologische Widersprüche zu vermeiden. Es ist ein ständiger Balanceakt. Ich kenne Künstler, die beschlossen haben, nie wieder zu reisen, und ich respektiere das. Aber ich frage mich auch: Was, wenn man dadurch verpasst, bestimmte Kontexte oder Menschen zu erreichen? Für mich ist Stillstand schlimmer. Ich bewege mich lieber vorsichtig, als mich gar nicht zu bewegen.

Sie haben über digitale Identität, die Dematerialisierung von Kunst und neue Formate wie NFTs nachgedacht. Wie verändert sich Ihrer Meinung nach das Verständnis von Autorschaft und Besitz in diesem neuen digitalen Ökosystem?

Ich glaube, NFTs haben das Konzept von Autorschaft und Besitz im digitalen Raum tiefgreifend verändert. Technisch haben sie zentrale Probleme wie Rückverfolgbarkeit und Authentizität gelöst, politisch jedoch wurden sie sehr gezielt ins Visier genommen. Banken und Regierungen haben kein Interesse daran, ihre Währungen durch ein System verdrängt zu sehen, das sie nicht kontrollieren können – genauso wie viele Galerien gegen einen Markt lobbyierten, der sie an den Rand drängte und ihre erheblichen Gewinnspannen bei Verkäufen bedrohte.

Dennoch glaube ich, dass NFTs stark zurückkommen werden, besonders wenn der digitale Euro und Dollar sich durchsetzen. Und was werden wir mit diesen Währungen kaufen? Höchstwahrscheinlich digitale Vermögenswerte. Die Blockchain bringt zudem etwas Entscheidendes mit sich: Transparenz durch offene Register, die nicht zu den Schattenökonomien passen, die dieses unregulierte System ursprünglich umarmten. Letztlich bieten NFTs nach wie vor eine kraftvolle Möglichkeit, dem Immateriellen Wert, Besitz und Zirkulation zu verleihen — auch wenn Kunst und Spekulation schon immer Opportunisten angezogen haben.

„Ich glaube, dass NFTs stark zurückkommen werden, besonders wenn der digitale Euro und der digitale Dollar sich verbreiten. Und was werden wir mit diesen Währungen kaufen? Höchstwahrscheinlich digitale Vermögenswerte.“

Vor einigen Jahren haben Sie das Harddiskmuseum ins Leben gerufen, ein Museum, das auf einer Festplatte existiert. Was hat Sie zu diesem Projekt veranlasst? Können Sie uns mehr darüber erzählen?

Vor einigen Jahren habe ich das Harddiskmuseum gegründet. Das Projekt entstand aus dem Bedürfnis, dem Digitalen einen Wert zu geben und über das Immaterielle nachzudenken – über jene Dinge, die unser Leben tatsächlich tragen, wie Gesundheit, Liebe, Empfindungen oder Musik, die jedoch in einer materialistisch geprägten Gesellschaft oft an den Rand gedrängt werden. Das Digitale teilt diese Natur: Wir können es nicht berühren, aber es existiert und beeinflusst uns.

Mich interessierte auch die Frage, wer die „Leinwand“ des digitalen Künstlers kontrolliert. Anders als ein Maler, der seine Leinwand besitzt, arbeitet der digitale Künstler auf Geräten und Servern, die ihm nicht gehören. Wo also wird digitale Kunst tatsächlich gespeichert? Was ist das Museum des 21. Jahrhunderts? So entstand die Metapher der Festplatte, die ich auch wegen ihrer Hightech-Ästhetik wählte, die an Gebäude wie das Centre Pompidou oder das Guggenheim erinnert. Mit der Zeit habe ich das Konzept weitergeführt: 2019 speicherten wir sämtliche Metadaten des Museums in einem DNA-Molekül und schufen so ein organisches Backup, das die „graue Materie“ des Künstlers in synthetische DNA verwandelt, welche das Gedächtnis der Festplatte bewahrt.

Abschließend mit Blick in die Zukunft: An welchen Projekten arbeiten Sie derzeit, und welche neuen Erkundungen möchten Sie an der Schnittstelle von Kunst, Wissenschaft und Technologie verfolgen?

Derzeit arbeite ich an Projekten, die erforschen, wie man Flüssen durch künstliche Intelligenz eine „Stimme“ verleihen kann, um die geopolitischen Grenzen zu überwinden, die die Natur selbst nicht anerkennt. Außerdem untersuche ich mithilfe des Quantencomputings, wie der „Vitruvianische Mensch der Zukunft“ aussehen könnte – geformt durch den Klimawandel und andere Kräfte, die unsere Gesellschaften heute umgestalten.

Darüber hinaus bereite ich einen künstlerischen Essay über den Weltraum und den inneren Raum des Planeten vor, der als Metapher dient, um die Erde und unsere Art, sie zu bewohnen, neu zu denken. Besonders interessiert mich dabei die Wiederaneignung von indigenem Wissen in Lateinamerika, da ich überzeugt bin, dass wir keine neuen Technologien erfinden, sondern vielmehr uralte Weisheiten reaktivieren. Deshalb möchte ich ein akademisches Programm entwickeln, das diese ursprünglichen Erkenntnisse mit aktuellen Technologien verbindet – damit alles, was wir schaffen, auf Respekt gegenüber der Erde und unserer gemeinsamen Menschheitsgeschichte gründet.

+ Words:

Belén Vera

Luxiders Magazine Contributor

+ Images:

© Courtesy by Solimán López